没必要恐慌,40岁没有想象中糟糕

在传统语境里,三十而立,四十不惑,都是充满正能量的描述。但在现代招聘场景里,35岁,40岁,却成了求职者的尴尬期,在各种有关深造、落户、创业和政策上,在各种企业、事业单位和公务员招录的规则上,我们经常能看到一些明确的排除或者选择性的忽视。

“中年危机”一词,最早出现在1965年《国际心理分析》杂志上,是由加拿大心理学家Elliot Jaques提出的概念。Elliot Jaques时年48岁,他研究的出发点很简单,人的生命旅程过半时会意识到生命有限、能力有限,因此便有危机感,他的例证是历史上一些艺术家在40岁左右时创意断崖。这个研究既不严谨,也不面向大众,但却在美国火了。当时美国人均寿命刚超过70岁,大众在40岁左右开始有强烈的人生已过半、一眼望到头的无力感和焦虑感,因此中年危机理论盛行。

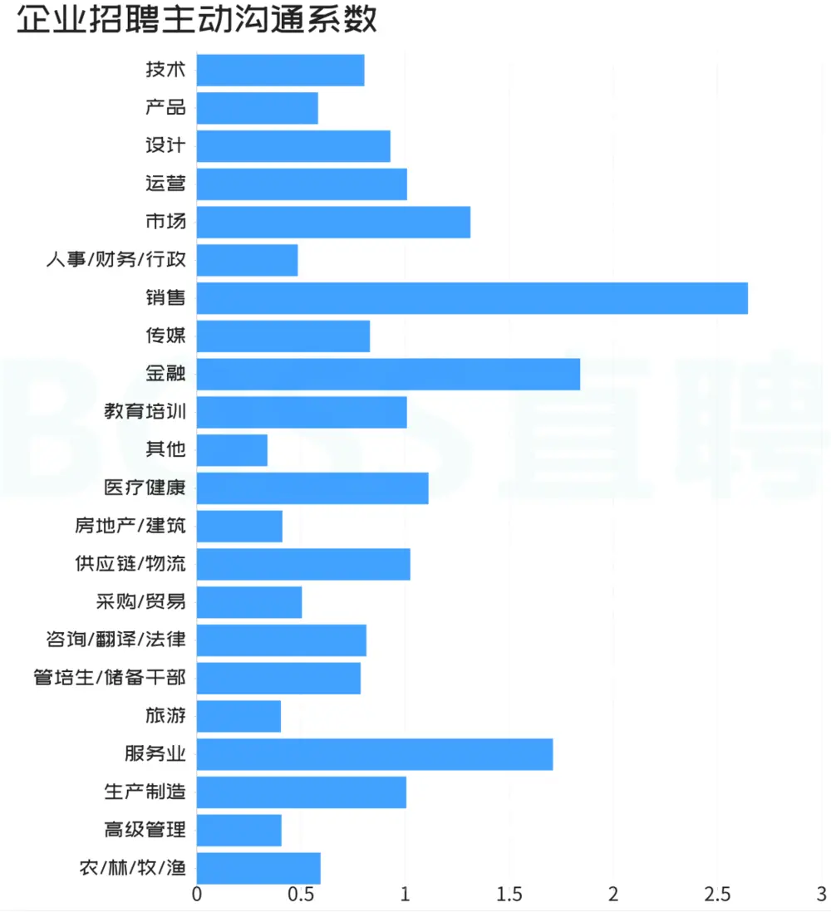

根据2022年整体情况来看,招聘市场上对于40岁的求职者还是很友好的。运营、市场、销售、金融、教培、医疗健康、供应链/物流、服务业、生产制造相关企业对于40岁求职者是更加积极主动去沟通的,反映出来这些领域对于40岁的求职者需求旺盛,相关岗位规模占比达到56%。其中企业招聘者对大专及以上学历的求职者更有兴趣,比例达到一半以上。

注:①系数大于1说明招聘者更主动,系数小于1说明求职者更主动;②数据基准时间为2022年。

改革开放初期,中国经济起飞离不开劳动密集型的制造业。而从加入WTO、信息产业和更多高科技产业发展以后,产业结构从第二产业向第三产业转移是必然的趋势。塑造一个真正的服务业大国,需要更多更新的服务业形态的出现。

其实,40岁失业了也并不可怕。移动互联网时代,服务行业的更新换代承载了最大规模中年转业者。其中最为大众熟知的主要是网约车司机、外卖骑手、快递员。

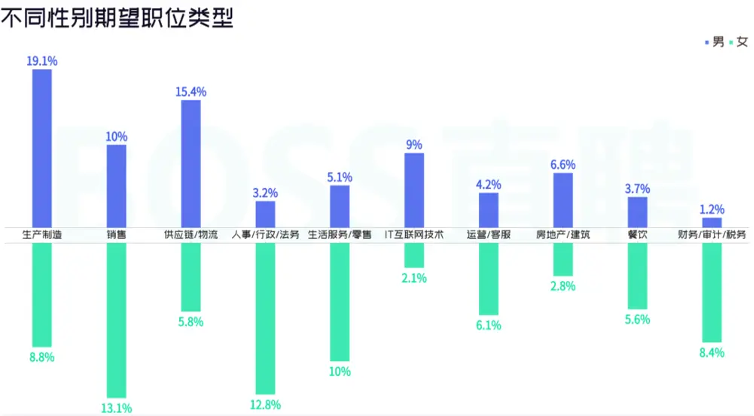

研究发现,40岁的求职者最关注的是生产制造相关的岗位。2022年期望在生产制造相关领域就业的人占总体求职者的15%,其次比较关注的是销售和供应链/物流的岗位,各占比11%,其中以男性居多,男性期望在生产制造领域就业的占比达到19%。对于40岁的女性来说,更感兴趣的是销售、人事/行政/法务、生活服务/零售相关的岗位,人群占比分比为13%、13%、10%。

注:数据基准时间为2022年。

有不少新服务业方向已经在逐渐崭露头角。比如老物件翻新、传统手工艺制作、手机装裱、宠物殡葬、娃娃改造、家庭整理等。社交媒体上的长短视频让很多不容易被看到的角落里的新业态和老匠人越来越火,不说做多大的生意,但支撑自己的生活收入完全没问题。

除了这些尚在形成职业的新工种外,国家已明确认可的新服务业类型也在不断增多。国家职业分类大典在2015年更新之后,于2022年末再次发布新版,新增了150多个职业,其中不乏许多服务业新职业。比如会议接待服务师、健康照护师、社群健康助理员、森林园林康养师、民宿管家、研学旅行指导师、家庭教育指导师、在线学习服务师等。

耶鲁心理学家Daniel Levinson在其“成人发展”理论中曾提到,所有成年人一生都在经历不同的阶段。根据他的理论,四十岁只是一种阶段向另一种阶段常态化的转变,这种转变也是一种过渡,常常与个人地位和角色,包括工作和婚姻的变化相关。这个过渡时期是家庭、角色、人际关系的多重作用。人到四十,不焦虑。

关于作者